モデルベース開発とは?

メリット・デメリットや導入の課題などを徹底解説 第4回 (全4回)

第3回では、モデルベース開発が導入される目的・必要とされる理由とモデルベース開発の歴史について詳しくご紹介しました。

最終回の第4回では、モデルベース開発の導入方法についてご紹介します。導入でぶつかる壁の克服方法や、社内調整の仕方など詳しくご紹介します。

モデルベース開発の導入を成功させる2つの方法

導入方法は、次の2つの方法が考えられます。

- 従来型開発からモデルベース開発へといっきに切り替えてしまう

- まず検証工程にHILSを導入することから始める

それぞれ、メリット・デメリット、また導入における課題がありますので、お勧めの方法についてご紹介します。

方法1 : 従来型開発からモデルベース開発へ

設計工程からいっきにモデルベース開発へ移行する場合は、モデルベース開発のコンセプト通りにメリットを享受できます。

しかし、第2回のデメリットの項目で説明した通り、設計工程の工数が増大してしまうため、ここから導入を開始するにはいろいろな課題が想定されます。ここでは想定される課題に対する対策をご紹介します。

- 1. 効率的な設計者の育成

-

最初にぶつかる課題は、設計者の教育です。現在、設計に従事しているメンバー全員を育成するのは時間もコストもかかります。まずは、数人に絞って育成をすれば、ハードルはそれほど高くありません。

MATLAB/Simulinkの開発元であるMathWorks様でも定期的にセミナーを開催していますので、こちらを活用されれば、基礎部分は早期に立ち上げることができます。また、当社のようなエンジニアリング会社に設計モデルの開発を委託し、一緒に開発を進めることでノウハウを獲得しながら設計者を育成することも一つの方法です。 - 2. 流通しているモデルの活用

-

制御ソフトの開発者にとってプラントモデルの開発はハードルが高い作業の一つです。お勧めは流通しているモデルを購入することが近道です。ただし、まだまだ流通しているモデルが少ないので、自作する必要性が高いです。その場合はMathWorksの純正のツールボックスでSimScapeというツールがあるので、こちらを使うことをお勧めします。当社でもいくつかプラントモデルを販売していますので用途に合えばお勧めします。

- 3. 現場の負担軽減のために

-

従来のプロセスを変更するため、少なからず現場の抵抗は避けられません。特に設計工数が増大することから、設計者の負担が増えることになります。トップダウンで社命として進めることをお勧めしますが、その時、設計者の負担が増えることを念頭に置いて、組織の人員構成を見直すことをお勧めします。

ツールの積極的な活用、検証の自動化などを合わせて行うことにより、設計者の負担軽減を施策に盛り込むことも肝心です。 - 4. 費用対効果の検証は継続的に

-

高価なツールも多く、導入時にはどうしても費用が膨らみます。費用対効果を説明することが非常に難しいことが課題です。最初のプロジェクトで費用対効果を検証するとかなり厳しい数字になることが予測されます。

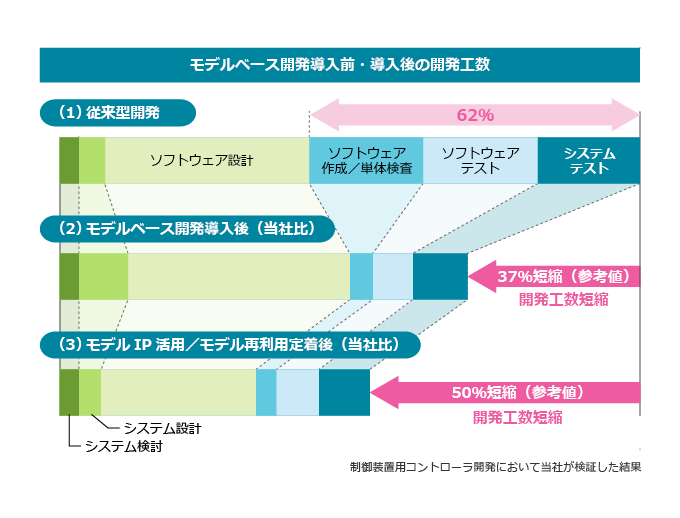

設計工数は増大しますが、設計時にシミュレーションをきっちり行えば、プログラム作成以降の工程では確実に工数を削減することができます。導入の初期の段階では、検証での効果を実感いただけるでしょう。いくつかのプロジェクトを行うことで徐々にモデルの再利用が進み設計効率は上がっていきます。モデルベース開発のV字の左側の効率については徐々に効果を発揮しますので、2プロジェクト目以降も継続的に検証を行うことをお勧めします。

方法2 : HILSから導入してモデルベース開発を徐々に進めていく

上図「モデルベース開発導入前・導入後の開発工数」を見ていただけると解ると思いますが、モデルベース開発の生産性向上の最大のポイントは検証工程の工数削減です。その中でも大きな役割を担っているのがHILSの導入です。また、HILS自体は検証用のツールであり、従来の開発プロセスはそのままで、検証工程のみに導入することができます。比較的導入障壁が低く、かつコスト削減という形で目に見えて導入効果を享受することができます。

しかし、課題、弊害もありますので、その対策も含めて以下に示します。

- 1. プラントモデルの活用

-

HILSを導入するためにはプラントモデルなど環境を整える必要があります。上記、「設計工程から導入するケース」でも同様な課題を示しましたが、対策としてもほぼ同じで、流通しているモデルを購入することをお勧めします。

しかし、ここで注意したいのはHILS上ではモデルがリアルタイムで動作しなければなりません。したがって動作の重たいモデルは、そのまま使うことができない可能性があります。プラントモデルの動作を軽くする方法としては、複雑な物理計算などを、簡易的に近似できるMAPに変更することで動作を軽くすることができます。 - 2. HILS導入からモデルベース開発へ移行

-

上記でも書いた通り、HILSを導入することでこれまでの開発プロセスを変更しなくても生産性向上効果を享受することができます。したがって、開発プロセス全体をモデルベースに変更するよりも、早く容易に効果を得られます。導入の早い段階で成果を明示的に示すことができるという点で、HILS導入からはじめることの利点があります。

しかし、HILS導入によって大きな成果が出てしまうと、それに満足してしまって本来のモデルベース開発導入のモチベーションが上がらなくなってしまうというケースも見受けられます。HILSを導入するには高価なハードウェアを導入する必要があり、導入コストの負担が次のステップを阻害している可能性もあります。モデルベース開発導入の利点は単純な生産性向上だけではなく、プロセス全体に導入すれば、これまでにも説明してきたように、品質の見える化や、品質の向上、試作回数の削減などさまざまな効果が得られます。繰り返しになりますが、HILSを導入しただけでは、本来のモデルベース開発導入の効果を最大限に得ることができません。HILSの導入で一定の効果を得られたらすぐに、プロセス全体のモデルベース化に取り組むことをお勧めします。

- 3.安価なHILSを上手に活用

-

これまでの説明でHILS導入による効果についてはご理解いただけたと思いますが、HILS自体が非常に高価であるということが課題の一つです。

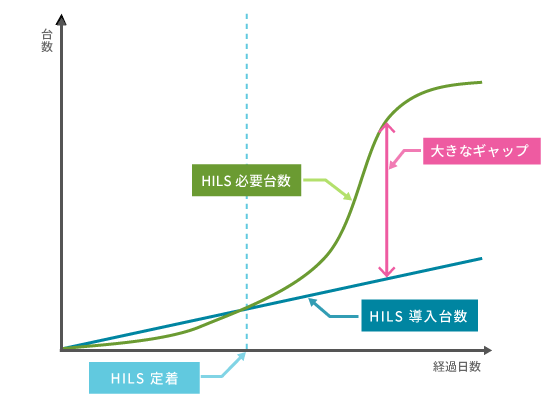

大きな効果は得られるのですが、導入するには大きな投資が必要です。段階的にHILSの台数を増やすことになると思います。最初はそれでも大きな問題はないのですが、HILSの利用が定着し始めるとHILSを使うプロジェクトが増え、そこにボトルネックができてしまいます。1台のHILSを複数のプロジェクトで共有するケースもでてきます。複数のプロジェクトで共有した場合は、プロジェクトに合わせて設定を変更する必要があり設定変更のためのオーバーヘッドの時間が取られたり、設定変更のミスで思わぬトラブルに見舞われたりするケースもあります。

下記グラフのようにHILSの利用が定着するとHILSの必要台数は急激に増えます。しかし、高価なHILSは必要台数をすぐにそろえることは難しく、そこに大きなギャップが生まれます。

そこで、当社が提案しているのは、安価なHILSを上手に活用することです。

HILSの台数が限られていると、HILSを活用して段階的に検証することをあきらめ、HILSでの検証は、いきなりシステム全体を統合して検証することになります。すると、システム全体の統合検証で単体レベルの細かな不具合等が発覚し、その影響でHILSを占有する時間が予定よりも長くなり、HILS利用のボトルネックを悪化させる負のスパイラルに陥ってしまいます。

そこで、全体を検証する前段階で一人一台で利用できる安価なHILSを活用し、単体レベルの細かな不具合を解消しておくことをお勧めします。そうすることで、システム全体の統合検証の時間を短くすることができ、高価なHILSの占有時間を減らす効果があります。結果的にHILS利用のボトルネックを解消でき、更なる生産性の向上が可能になります。

本ページでご紹介している内容をPDFにまとめた「モデルベース開発への移行を検討するための概要資料」をお送りします。

社内での情報共有にご活用ください。

関連情報・サービス

-

モデルベース開発とは、シミュレーション技術をソフトウェア開発に取り入れた開発プロセスのことです。当社では、これまでに培った経験をもとに、お客様に最適なモデルベース開発を提案いたします。(適用分野:自動...

-

コストパフォーマンスの高いHILS「M-RADSHIPS」(2023年12月27日販売終了)

M-RADSHIPS シミュレータは、コストパフォーマンスの高いHILSです。MATLAB/Simulinkで作成したモデルをリアルタイムに動作させることで、メカ部を含めた試作を繰り返し、製品の信頼性...