若手技術者が語る!SLAM技術の可能性と東芝情報システムの強み

世界的にDXが推進される中で、自己位置推定技術「SLAM」に注目が集まっています。倉庫や工場、建設現場、農場などの産業機器に導入されることで、機器の自動化、ひいては生産性向上や人手不足解消を支える役割が期待されています。当社のSLAM技術開発の一端を担う若手技術者に、SLAM技術とは何か、将来的な役割、仕事としての面白みを聞きました。今回は入社3年目で、要素技術の開発を担当する海野(うみの)さんに、お話を伺います。

エンベデッドシステム事業部

海野 椋太

SLAM技術の概要と、当社の取り組みについて説明してください。

SLAMとは、「環境地図作成」と「自己位置推定」の2つの技術要素で構成される技術です。センサーによる距離測定、画像処理、周辺情報のマッピングによって、GNSS(Global Navigation Satellite System:GPSを含む世界中の衛星測位システムの総称)が届かないエリアでも、自己位置を高精度で推定できます。

当社では「Landmark based SLAM」「Visual Relocalizer」「Visual SLAM」の3種類のSLAM技術を保有しています。

絶対自己位置(事前に作成した地図データベースの中で、景色などのランドマークから割り出した自己位置)を直接求めることができるのが「Landmark based SLAM」と「Visual Relocalizer」です。「Visual SLAM」では、相対自己位置(起点から進んだ距離や対象物との距離の変化などから位置情報を推定するデッドレコニング技術によって求めた自己位置)を求めることができます。3種類のいずれも、カメラによる画像ベースのSLAM技術です。

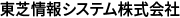

「Landmark based SLAM」は、事前にランドマークの位置情報を環境地図に登録しておきます。カメラでこのランドマークを認識して自己位置を推定します。更に「Visual SLAM」で割り出した自己位置と組み合わせていることで自己位置の累積誤差を補正して、正確性を高めます。2つの技術を組み合わせることで、少ないランドマークでも自己位置を推定できるのが特徴です。

当社では「Landmark based SLAM」「Visual Relocalizer」「Visual SLAM」の3種類のSLAM技術を保有しています。

絶対自己位置(事前に作成した地図データベースの中で、景色などのランドマークから割り出した自己位置)を直接求めることができるのが「Landmark based SLAM」と「Visual Relocalizer」です。「Visual SLAM」では、相対自己位置(起点から進んだ距離や対象物との距離の変化などから位置情報を推定するデッドレコニング技術によって求めた自己位置)を求めることができます。3種類のいずれも、カメラによる画像ベースのSLAM技術です。

「Landmark based SLAM」は、事前にランドマークの位置情報を環境地図に登録しておきます。カメラでこのランドマークを認識して自己位置を推定します。更に「Visual SLAM」で割り出した自己位置と組み合わせていることで自己位置の累積誤差を補正して、正確性を高めます。2つの技術を組み合わせることで、少ないランドマークでも自己位置を推定できるのが特徴です。

「Visual Relocalizer」は、カメラ画像から直接、自己位置を推定する技術です。事前に、撮影した風景画像から環境地図を作成しておきます。カメラで認識した画像を環境地図と照合し、地図上の絶対自己位置推定をします。地図上に登録した画像の中から、カメラ画像に近しいものをディープラーニング技術で類推し、画像上の特徴点座標と地図の特徴点座標の位置関係から、正確な自己位置を推定します。

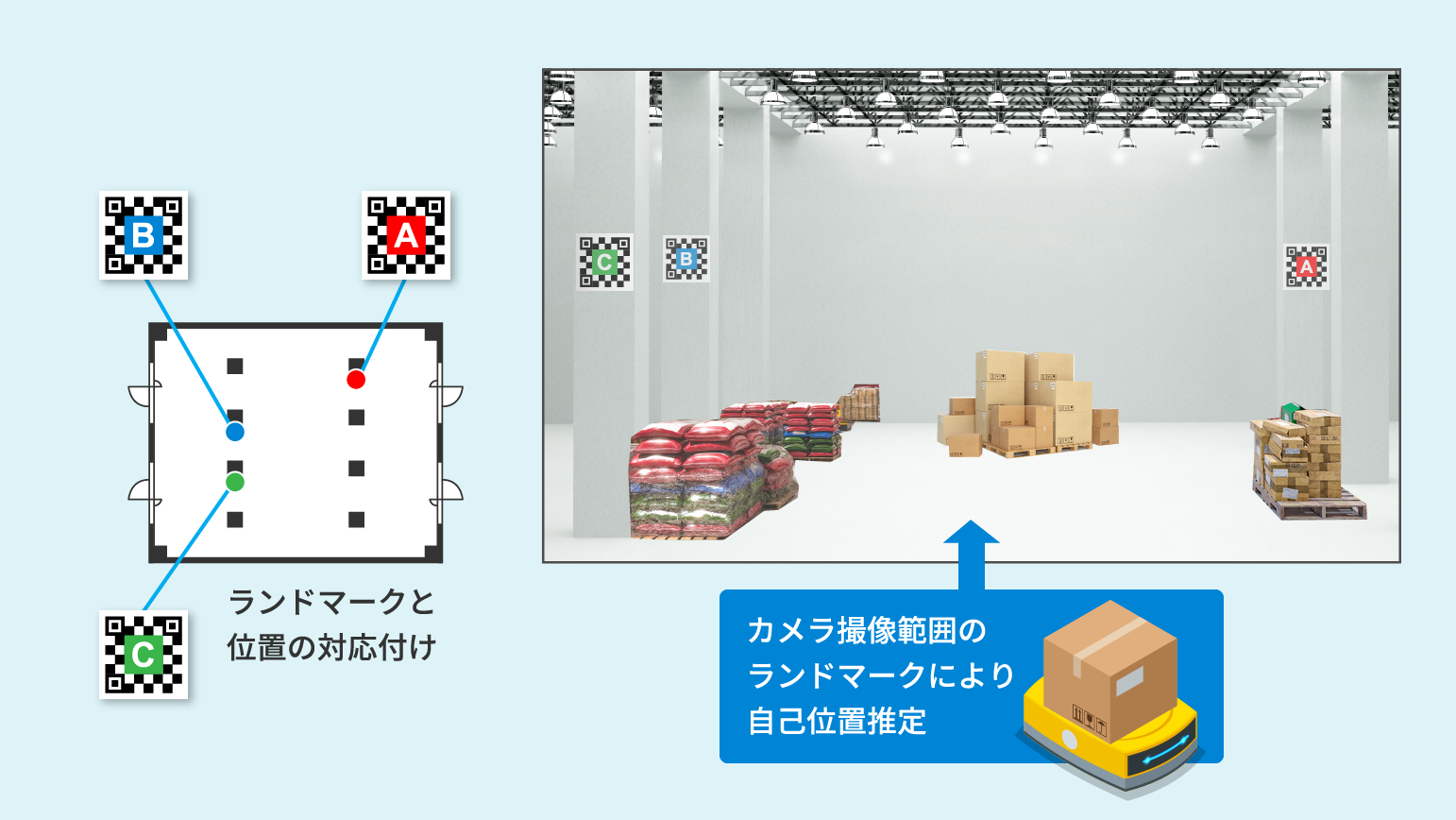

「Visual SLAM」は「Visual Relocalizer」と同じく画像から特徴点を見出し、自己位置推定するSLAM技術です。ただし「Visual Relocalizer」は事前にプロットされた座標情報から「絶対自己位置」を推定するのに対して、「Visual SLAM」は「相対自己位置」を推定します。処理負荷が低いのでリアルタイムの自己位置推定ができるのが特徴です。

SLAM技術は、どのような用途で活用されるのでしょうか。

SLAMの特徴は、GPSやGNSSが入りにくい場所でも、自己位置を推定できることです。よく、車がトンネルを通るときに自己位置をロストすることがありますが、これはGNSS信号を受信できていないからです。

SLAMは、こうした場所でも自己位置を推定するのに役立ちます。屋内や樹木が多い果樹園のような場所、遮蔽物が多い建設現場などが挙げられます。こうした場所で、倉庫や工場といった屋内の運搬機や農機・建機・測量機などに搭載され、活用が期待されています。また、遮蔽物が少ない場所でも自己位置をロストすることがあるので、自動車のGPSによる自己位置認識を補完する役割で搭載されることもあります。

高精度GNSS位置情報サービスを契約すれば、cm単位で正確な自己位置推定ができますが、ランニングコストが高くなります。それに対してSLAMはカメラによる動画処理なのでGNSS契約は必要なく、低コストで済みます。高価なGNSSやLiDARなどを使わずに低コストで自己位置推定したいニーズに応えることができます。

将来的に活用できる幅は広いと感じています。たとえば鉄道業界です。レール上を走る車両の位置はGNSSから推定できますが、GNSSが届きにくい駅のホームなど、停止すべき位置をSLAM技術で正確に把握できます。自動車業界では、自己位置をGPSや車両回転数、ハンドル情報などから推定できていますが、スリップなどによる誤差補正をSLAMが担うこともできます。監視カメラでは、SLAM技術により撮影対象物の位置を推定できるようにして、セキュリティ強化に貢献するといった用途も考えられます。

SLAMは、こうした場所でも自己位置を推定するのに役立ちます。屋内や樹木が多い果樹園のような場所、遮蔽物が多い建設現場などが挙げられます。こうした場所で、倉庫や工場といった屋内の運搬機や農機・建機・測量機などに搭載され、活用が期待されています。また、遮蔽物が少ない場所でも自己位置をロストすることがあるので、自動車のGPSによる自己位置認識を補完する役割で搭載されることもあります。

高精度GNSS位置情報サービスを契約すれば、cm単位で正確な自己位置推定ができますが、ランニングコストが高くなります。それに対してSLAMはカメラによる動画処理なのでGNSS契約は必要なく、低コストで済みます。高価なGNSSやLiDARなどを使わずに低コストで自己位置推定したいニーズに応えることができます。

将来的に活用できる幅は広いと感じています。たとえば鉄道業界です。レール上を走る車両の位置はGNSSから推定できますが、GNSSが届きにくい駅のホームなど、停止すべき位置をSLAM技術で正確に把握できます。自動車業界では、自己位置をGPSや車両回転数、ハンドル情報などから推定できていますが、スリップなどによる誤差補正をSLAMが担うこともできます。監視カメラでは、SLAM技術により撮影対象物の位置を推定できるようにして、セキュリティ強化に貢献するといった用途も考えられます。

東芝情報システムの強みは何だと思いますか。

東芝情報システムの強みは、センサーフュージョンだと思います。さまざまなセンサー技術を保有していることが強みです。

自己位置推定する際、お客様としては導入する技術が自分たちにとって最適なスペックなのかどうか、判断できないことが多いです。それは、他の技術の選択肢がなく、提案された技術の良しあしを比較できない状況に置かれているからです。

東芝情報システムはSLAMだけでなく、GNSSなどさまざまなセンサー技術があるため、お客様の状況に応じて最も正しい自己位置推定の方法を提案できます。SLAMだけでは自己位置をロストしたり、誤差が大きくなったりする場合もあるので、複数のセンサー技術を搭載しておき、お互いに補完し合って精度と安定性を高める方法もご提案できます。

また「Landmark based SLAM」「Visual Relocalizer」「Visual SLAM」のように、SLAMの中だけでもお客様の用途や費用感に応じて最適なSLAM技術を提案できるので、お客様は最もコストメリットが大きい技術を選ぶことができます。

たとえば「Landmark based SLAM」は、処理負荷を抑えてコストを抑えた自己位置推定をしたいお客様に向いています。「Visual Relocalizer」は、ランドマークをたくさん屋内に設置するのに負担を感じるお客様や、屋内のビジュアル悪化を避けたいお客様に向いています。「Visual SLAM」は、同じルートを走らないことが多いお客様や、スピーディな自己位置推定が必要なお客様に向いています。

自己位置推定する際、お客様としては導入する技術が自分たちにとって最適なスペックなのかどうか、判断できないことが多いです。それは、他の技術の選択肢がなく、提案された技術の良しあしを比較できない状況に置かれているからです。

東芝情報システムはSLAMだけでなく、GNSSなどさまざまなセンサー技術があるため、お客様の状況に応じて最も正しい自己位置推定の方法を提案できます。SLAMだけでは自己位置をロストしたり、誤差が大きくなったりする場合もあるので、複数のセンサー技術を搭載しておき、お互いに補完し合って精度と安定性を高める方法もご提案できます。

また「Landmark based SLAM」「Visual Relocalizer」「Visual SLAM」のように、SLAMの中だけでもお客様の用途や費用感に応じて最適なSLAM技術を提案できるので、お客様は最もコストメリットが大きい技術を選ぶことができます。

たとえば「Landmark based SLAM」は、処理負荷を抑えてコストを抑えた自己位置推定をしたいお客様に向いています。「Visual Relocalizer」は、ランドマークをたくさん屋内に設置するのに負担を感じるお客様や、屋内のビジュアル悪化を避けたいお客様に向いています。「Visual SLAM」は、同じルートを走らないことが多いお客様や、スピーディな自己位置推定が必要なお客様に向いています。

海野さんが入社した経緯や、現在の業務内容をお聞かせください。

SLAMについてはまったくの素人状態で入社しました。インターンシップで感じた社風が好きだったのと、やりたかった組込みソフトの開発ができそうだったので選びました。現在は入社3年目で、要素技術の開発を担当しています。

東芝情報システムでは、お客様から注文されたものを作る部門と、要素技術といって将来的に商品化するための技術開発をする部門があります。私は後者の方で、東芝情報システムは要素技術開発にもしっかり経営資源を配分する会社だと思います。いまメインでやっていることは、環境地図作成です。環境地図には複雑な手順があるので、それを自動化するためのツール開発をしています。

東芝情報システムでは、お客様から注文されたものを作る部門と、要素技術といって将来的に商品化するための技術開発をする部門があります。私は後者の方で、東芝情報システムは要素技術開発にもしっかり経営資源を配分する会社だと思います。いまメインでやっていることは、環境地図作成です。環境地図には複雑な手順があるので、それを自動化するためのツール開発をしています。

入社してから一番大変だったことは何でしたか。

「SLAMとは何か」を理解するのが一番大変でした。目の前で自己位置推定して動いている技術が、いったいどんな仕組みで動いているのか理解する必要があるのですが、SLAM技術は幅広い技術が組み合わさって成り立っているので、勉強することがとても多くて苦労しました。

その中でありがたかったのが、先輩の存在でした。東芝情報システムでは新入社員にメンターが1人付く仕組みになっていて、わからないことは何でも聞けて、詳しく教えてもらうことができました。もちろん自分でも勉強しましたが、身近にケアしてくれる人がいることはありがたかったです。

私の場合は、先輩が自動車にカメラを搭載した「SLAM-CAR」という専用機器を用意してくれたことが大きかったです。座学だけでなく、そうした機器を自ら試行錯誤しながら動かして、実戦形式で勉強する機会を与えてくれたので、早く習得できたと思います。自分を育成するためだけにSLAM-CARを用意してくださったわけではないと思いますが、会社が自分たち若手の育成に投資してくれていると感じました。また、社内では若手のロボットコンテストがあり、そうした場にエントリーして技術を主体的に磨く機会があったのも大きいと感じています。

その中でありがたかったのが、先輩の存在でした。東芝情報システムでは新入社員にメンターが1人付く仕組みになっていて、わからないことは何でも聞けて、詳しく教えてもらうことができました。もちろん自分でも勉強しましたが、身近にケアしてくれる人がいることはありがたかったです。

私の場合は、先輩が自動車にカメラを搭載した「SLAM-CAR」という専用機器を用意してくれたことが大きかったです。座学だけでなく、そうした機器を自ら試行錯誤しながら動かして、実戦形式で勉強する機会を与えてくれたので、早く習得できたと思います。自分を育成するためだけにSLAM-CARを用意してくださったわけではないと思いますが、会社が自分たち若手の育成に投資してくれていると感じました。また、社内では若手のロボットコンテストがあり、そうした場にエントリーして技術を主体的に磨く機会があったのも大きいと感じています。

今後の展望を教えてください。

私自身としては、もっと技術を習得して一人前になりたいです。開発の一局面を任せてもらえるようになりたいですね。ありがたいことにさまざまな技術に触れる機会があるので、幅広く技術習得する機会もあれば、一部の技術を深めていく機会もあります。幅広い分野の技術を身につけていきたいです。

SLAM技術としては、とても応用性が高い技術だと思います。私たちが想像できていない場面で活用されることもあり得るので、「こういう場面で使えるのでは」といったアイデアがあればぜひ聞かせていただき、用途を広げていきたいです。

※記事内における内容、組織名などは2025年3月公開時のものです。

※本文中の会社名および製品名は各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

SLAM技術としては、とても応用性が高い技術だと思います。私たちが想像できていない場面で活用されることもあり得るので、「こういう場面で使えるのでは」といったアイデアがあればぜひ聞かせていただき、用途を広げていきたいです。

※記事内における内容、組織名などは2025年3月公開時のものです。

※本文中の会社名および製品名は各社が商標または登録商標として使用している場合があります。